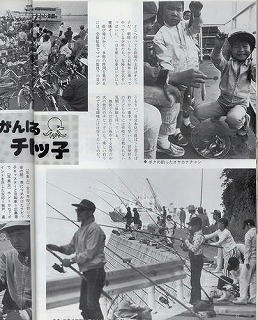

釣り下手なわたしにも、素晴らしい仲間たちがいます。

折角の好天、秋の一日を自分のタックルを持たず、釣り初心者のために8人がお手伝いに来てくれました。

つくづく実感するのは、翌日まで残る心地よい余韻です。

自分の釣りに行った翌日も確かに充実感は感じますが、参加したファミリーの笑顔や、優しい仲間たちとの語らいで、それにもまして心地よい満足感が続くのです。

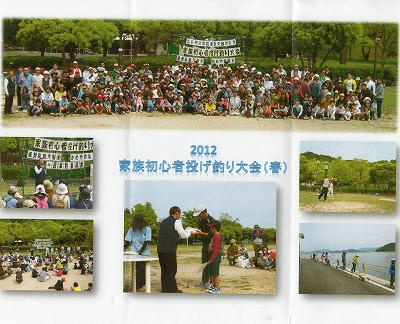

(広島港から眺める似島と似島汽船のフェリー)

(当日は、抜けるような青空)

(ファミリーフィッシングにピッタリの無風好天)

(生まれて初めての釣り、自分で投げてダブルで釣り上げ大喜びした子ども)

(表彰風景)

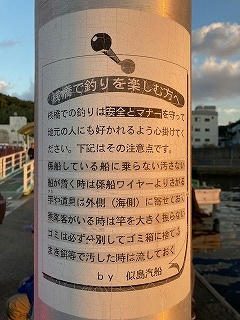

(桟橋内、釣り禁止の場所がほとんどだが、似島の人たちはやさしい。くれぐれも迷惑をかけないよう釣りを楽しみましょう!)

折角の好天、秋の一日を自分のタックルを持たず、釣り初心者のために8人がお手伝いに来てくれました。

つくづく実感するのは、翌日まで残る心地よい余韻です。

自分の釣りに行った翌日も確かに充実感は感じますが、参加したファミリーの笑顔や、優しい仲間たちとの語らいで、それにもまして心地よい満足感が続くのです。

(広島港から眺める似島と似島汽船のフェリー)

(当日は、抜けるような青空)

(ファミリーフィッシングにピッタリの無風好天)

(生まれて初めての釣り、自分で投げてダブルで釣り上げ大喜びした子ども)

(表彰風景)

(桟橋内、釣り禁止の場所がほとんどだが、似島の人たちはやさしい。くれぐれも迷惑をかけないよう釣りを楽しみましょう!)

PR

どうもまともな釣りが出来ていない・・・・・。

25~26日は、中・四・九交歓落ちギス大会で、毎年恒例の愛媛県西予市三瓶町へ。

(因島大橋を通過)

(生口島大橋を通過して)

(多々羅大橋を通過して)

(大三島大橋を通過して)

(伯方・大島大橋を通過して)

(来島海峡大橋も通過して)

張り切って西予市三瓶町へ。

なぜなら、ここ数年イトヨリの43㌢や、カワハギの30㌢をかしらに複数枚釣っている場所。

がぁしかし・・・・・・・、今年はたった一度イトヨリらしきアタリで、エサのキビナゴが半分齧られた状態で逃げられた、それだけで終わり・・・・・・。

スナメリやイルカが回遊したような形跡も無し、とすると高水温の影響なのか?

そしておとといは周防大島へ・・・・。

ところが沖合いに白波が立つわ、風は吹き荒れるわ。

風裏を探して油宇辺りまで走るがどこも風が舞っている。

諦めて帰りかけ、南岸を廻っていると津海木は少しはマシなようなので竿を出す。

(風は写真には写りにくいが、時おり海面を波立たせて吹いてくる)

結局、一時間だけの釣りで、すべてリリースのタマガンゾウビラメ、磯ベラ、ヒガンフグのみ。

一年ぶりの周防大島一周をしてみただけの結果になった。

どうも、まともな釣りができていない・・・・・・・・、景気づけに良い釣りがしてみたい。

瀬戸内のハワイと言われる片添え浜の朝日も寒々しい・・・。

25~26日は、中・四・九交歓落ちギス大会で、毎年恒例の愛媛県西予市三瓶町へ。

(因島大橋を通過)

(生口島大橋を通過して)

(多々羅大橋を通過して)

(大三島大橋を通過して)

(伯方・大島大橋を通過して)

(来島海峡大橋も通過して)

張り切って西予市三瓶町へ。

なぜなら、ここ数年イトヨリの43㌢や、カワハギの30㌢をかしらに複数枚釣っている場所。

がぁしかし・・・・・・・、今年はたった一度イトヨリらしきアタリで、エサのキビナゴが半分齧られた状態で逃げられた、それだけで終わり・・・・・・。

スナメリやイルカが回遊したような形跡も無し、とすると高水温の影響なのか?

そしておとといは周防大島へ・・・・。

ところが沖合いに白波が立つわ、風は吹き荒れるわ。

風裏を探して油宇辺りまで走るがどこも風が舞っている。

諦めて帰りかけ、南岸を廻っていると津海木は少しはマシなようなので竿を出す。

(風は写真には写りにくいが、時おり海面を波立たせて吹いてくる)

結局、一時間だけの釣りで、すべてリリースのタマガンゾウビラメ、磯ベラ、ヒガンフグのみ。

一年ぶりの周防大島一周をしてみただけの結果になった。

どうも、まともな釣りができていない・・・・・・・・、景気づけに良い釣りがしてみたい。

瀬戸内のハワイと言われる片添え浜の朝日も寒々しい・・・。

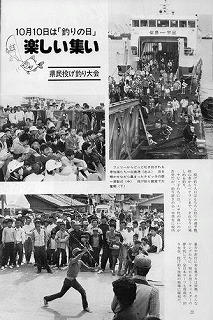

広島湾港に位置する似島、1960年後半から1970年の半ばまで、我が全日本サーフキャスティング連盟主催の《投げ釣り教室》が、鴨谷計幸師のもと開催されていた。

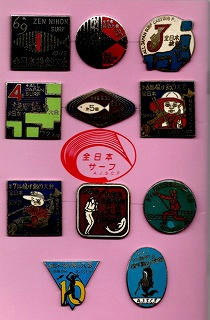

(投げ釣り教室の参加バッチ)

時は移り、当時お世話になっていた府中公民館の依頼で、何度か自前の投げ釣り教室を、クラブ仲間と開催していた。

2006年からは、似島臨海少年自然の家からの依頼で、仲間たちと《初心者ファミリーフィッシング》のお手伝いを始めた。

昨年から、その《家族初心者投げ釣り教室》は、ユーハイム似島歓迎交流センターが引き継ぎ、変わらず仲間と一緒にお手伝いに行っている。

今年の募集要項です。

(投げ釣り教室の参加バッチ)

時は移り、当時お世話になっていた府中公民館の依頼で、何度か自前の投げ釣り教室を、クラブ仲間と開催していた。

2006年からは、似島臨海少年自然の家からの依頼で、仲間たちと《初心者ファミリーフィッシング》のお手伝いを始めた。

昨年から、その《家族初心者投げ釣り教室》は、ユーハイム似島歓迎交流センターが引き継ぎ、変わらず仲間と一緒にお手伝いに行っている。

今年の募集要項です。

ありがたい・・・・・・。

ずいぶんと前、鹿児島県薩摩川内市に属する《甑島》にキス釣りに行った時、下甑島の民宿《道》さんでお会いしたF山さま。

当時、薩摩川内市役所にお勤めで、ご家庭ではお米も作っておられて、なかなかお目に掛かることのない《稲架干し》の新米をいただいた。

(薩摩川内市のF山様の田んぼと稲架干し風景)

(ぷりんが元気なころ、一緒に写真におさまって、稲架干しの新米のおすそ分けを・・・)

(稲架干しの新米とお芋さんに惹かれて、おとなしく写真におさまっている愛犬ぷりん)

(愛犬ぷりんが亡くなったあとも、こうして写真を撮って、炊き立ての稲架干しの新米をお供えしている)

今日、千葉の生ピーナツが届くから・・・・と待っていたら、そのピーナツと一緒にF山さまからの稲架干しの新米が♪

何年も経つのに、本当にありがたい・・・・・・・、さっそく愛犬ぷりんにお供えしよう。

(稲架干しの新米のほか、かみさんの大好きな鹿児島たくあん、ちらん茶、手作り?の梅干しも。かみさんご飯時でもないのに「おいしそう!」と言って、一つつまみ食いしていました )

)

ずいぶんと前、鹿児島県薩摩川内市に属する《甑島》にキス釣りに行った時、下甑島の民宿《道》さんでお会いしたF山さま。

当時、薩摩川内市役所にお勤めで、ご家庭ではお米も作っておられて、なかなかお目に掛かることのない《稲架干し》の新米をいただいた。

(薩摩川内市のF山様の田んぼと稲架干し風景)

(ぷりんが元気なころ、一緒に写真におさまって、稲架干しの新米のおすそ分けを・・・)

(稲架干しの新米とお芋さんに惹かれて、おとなしく写真におさまっている愛犬ぷりん)

(愛犬ぷりんが亡くなったあとも、こうして写真を撮って、炊き立ての稲架干しの新米をお供えしている)

今日、千葉の生ピーナツが届くから・・・・と待っていたら、そのピーナツと一緒にF山さまからの稲架干しの新米が♪

何年も経つのに、本当にありがたい・・・・・・・、さっそく愛犬ぷりんにお供えしよう。

(稲架干しの新米のほか、かみさんの大好きな鹿児島たくあん、ちらん茶、手作り?の梅干しも。かみさんご飯時でもないのに「おいしそう!」と言って、一つつまみ食いしていました

8月末の琴ヶ浜からこっち、ブログの更新が滞っていますが、暑い暑いと言いながらもなんとか生きています

9月16日は江田島にカワハギとキス狙いに行きましたがパッとせず、隠れ本命のイチジクもなかなか出来が悪いようで・・・・・。

(カワハギの実績のある場所だが)

(あまりの暑さに、日陰になる場所で竿を出すが、カワハギにはお目に掛かれず)

9月22日は、まだまだ早いとは思いながらも今季初ガレイでもと山口県岩国市の神代漁港へ。

あまりにも強く吹き付ける風に、どこか風裏はないか?と周防大島へと走ったが、当日は風裏という場所は無く、我慢の釣りでエソのちびっ子やチャリ子のみで撃沈

(早場のカレイで知られる神代漁港で、会友と竿を出すがさっぱり・・・・)

9月28日から10月5日の8日間、知人から頼まれて車で四国八十八か所を案内。

(四国八十八か所の内、最も標高の高い雲辺寺へのロープウェイ)

(徳島の民宿、これだけ食べて 飲んで一泊13,000円也、近ければ月一で行きたいくらい)

飲んで一泊13,000円也、近ければ月一で行きたいくらい)

高知の夜は《ひろめ市場》で、かつおのたたきはもちろん、クジラの刺し身、ウツボのから揚げ、チャンバラ貝、川エビのから揚げで

10月8日は、毎年気になっている《香茸(コウタケ)》探しにかみさんの田舎へ・・・・。

今年の猛暑の影響か?山の中を4時間歩いて見つけたのはこの株だけ・・・・。

わりに合わない一日だった

9月16日は江田島にカワハギとキス狙いに行きましたがパッとせず、隠れ本命のイチジクもなかなか出来が悪いようで・・・・・。

(カワハギの実績のある場所だが)

(あまりの暑さに、日陰になる場所で竿を出すが、カワハギにはお目に掛かれず)

9月22日は、まだまだ早いとは思いながらも今季初ガレイでもと山口県岩国市の神代漁港へ。

あまりにも強く吹き付ける風に、どこか風裏はないか?と周防大島へと走ったが、当日は風裏という場所は無く、我慢の釣りでエソのちびっ子やチャリ子のみで撃沈

(早場のカレイで知られる神代漁港で、会友と竿を出すがさっぱり・・・・)

9月28日から10月5日の8日間、知人から頼まれて車で四国八十八か所を案内。

(四国八十八か所の内、最も標高の高い雲辺寺へのロープウェイ)

(徳島の民宿、これだけ食べて

高知の夜は《ひろめ市場》で、かつおのたたきはもちろん、クジラの刺し身、ウツボのから揚げ、チャンバラ貝、川エビのから揚げで

10月8日は、毎年気になっている《香茸(コウタケ)》探しにかみさんの田舎へ・・・・。

今年の猛暑の影響か?山の中を4時間歩いて見つけたのはこの株だけ・・・・。

わりに合わない一日だった