足に不安を抱えたまま午前7時に藤井寺から、焼山寺への遍路ころがしに挑む。

仕事を辞めたタイミングで挑戦という福岡からの41歳の人、愛知県からの40歳代後半の人、名古屋市から今回が二度目という平野さん、香川県から定年を機に歩き遍路をという5人で出発。

すぐに香川県からの人が遅れ始める(彼は、結局7時間30分掛かったとのこと)。

二度目の平野さんは、速くもなく遅くもなくのマイペースで、私たちが休んでいたら追いついて来る・・・・・。

私たち3人が先行したが、さすが40歳代の二人は速い。

(右上の赤矢印が福岡からの41歳、左の赤矢印が愛知県の40第後半の人)

登りでは二人にぐんぐん離されるが、下りになると二人に「速いですねぇ 」と言われながら追いつくの繰り返しで、長戸庵~柳水庵~一本杉庵と歩を進める。

」と言われながら追いつくの繰り返しで、長戸庵~柳水庵~一本杉庵と歩を進める。

(弘法大師お手植えと言われる大杉の下で、大きなお大師の銅像が迎えてくれる)

《速脚5時間、並脚6時間、弱脚8時間》と言われる遍路ころがしを、みんなのお陰で5時間弱で歩けました

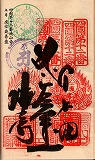

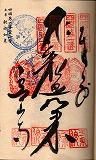

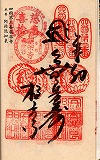

第12番札所 焼山寺の納経印、ご本尊は虚空蔵菩薩でご真言は《のうぼうあきゃしゃ きゃらばやおんありきゃ まりぼりそわか》

焼山寺から、民宿《すだち庵》までは約30分で到着。

しかしチエックインは15時からということで、3時間ちかくの待ち時間。

ずっと先の《植村旅館》に泊まる柳原さんたちとはここでお別れ。

これくらい離れると先行者とは、ほぼ二度と出会うことのない遍路旅です。

すだち庵さんでは、スタッフが神山温泉まで車で送り迎えしてくれるので、ゆっくりと汗を流して疲れを取ることができました。

荷物を運んでくれたり、温泉への送迎などいいことづくめでは・・・・・、食堂が狭い(4人くらい)ので、次のグループのため急かされて、あまりゆっくりできません

だいたいどの宿・民宿も、早く着いた順にお風呂に入るようになっています(洗濯機・乾燥機もそうだと思っていましたが、ベテランの方に多いのですが、宿は口を出さないので、早い者勝ちのようです )。

)。

一番風呂がいい と思われますが、私は気にしいなので次の人の事を考えるとついついカラスの行水

と思われますが、私は気にしいなので次の人の事を考えるとついついカラスの行水 になってしまいます。

になってしまいます。

仕事を辞めたタイミングで挑戦という福岡からの41歳の人、愛知県からの40歳代後半の人、名古屋市から今回が二度目という平野さん、香川県から定年を機に歩き遍路をという5人で出発。

すぐに香川県からの人が遅れ始める(彼は、結局7時間30分掛かったとのこと)。

二度目の平野さんは、速くもなく遅くもなくのマイペースで、私たちが休んでいたら追いついて来る・・・・・。

私たち3人が先行したが、さすが40歳代の二人は速い。

(右上の赤矢印が福岡からの41歳、左の赤矢印が愛知県の40第後半の人)

登りでは二人にぐんぐん離されるが、下りになると二人に「速いですねぇ

(弘法大師お手植えと言われる大杉の下で、大きなお大師の銅像が迎えてくれる)

《速脚5時間、並脚6時間、弱脚8時間》と言われる遍路ころがしを、みんなのお陰で5時間弱で歩けました

第12番札所 焼山寺の納経印、ご本尊は虚空蔵菩薩でご真言は《のうぼうあきゃしゃ きゃらばやおんありきゃ まりぼりそわか》

焼山寺から、民宿《すだち庵》までは約30分で到着。

しかしチエックインは15時からということで、3時間ちかくの待ち時間。

ずっと先の《植村旅館》に泊まる柳原さんたちとはここでお別れ。

これくらい離れると先行者とは、ほぼ二度と出会うことのない遍路旅です。

すだち庵さんでは、スタッフが神山温泉まで車で送り迎えしてくれるので、ゆっくりと汗を流して疲れを取ることができました。

荷物を運んでくれたり、温泉への送迎などいいことづくめでは・・・・・、食堂が狭い(4人くらい)ので、次のグループのため急かされて、あまりゆっくりできません

だいたいどの宿・民宿も、早く着いた順にお風呂に入るようになっています(洗濯機・乾燥機もそうだと思っていましたが、ベテランの方に多いのですが、宿は口を出さないので、早い者勝ちのようです

一番風呂がいい

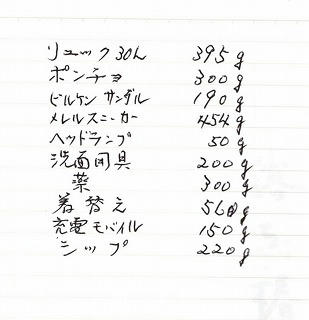

昨年歩き通した四国遍路、毎日25~30km総距離1,300~1,400km歩くには、とにかく荷物は軽いに限ると、リュックも重量を主眼に選んだ。

それぞれの重さを測っては、5kg未満になるように考えた。

これに、一番大切なな遍路用品やお賽銭だけでも1kgはあり、飲み物は別で5kgははるかに越えている。

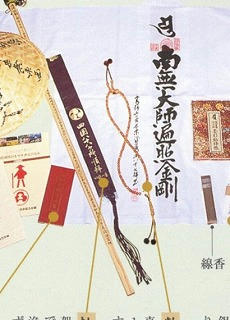

遍路本を見ていると、下のような輪袈裟と二重になった真言宗の数珠を用意と書いてあるが、私の家は浄土真宗なので、わざわざ遍路用に買っても、回り終えて粗末にしてはいけないので、浄土真宗の御式章と数珠で廻りました(みなさんはどうしているのでしょうか?)。

浄土真宗の御式章と数珠。

広島新幹線駅バス乗り場から徳島行きの高速バスに乗ったが、鳴門西BAで降りるとわざわざ徳島駅まで行って、列車に乗り換えるよりはるかに一番霊山寺に一番近い。

降りたところに坂東タクシーの看板があるので、電話して迎えに来てもらった。

一番札所にお参りして。

(このあと三日目には、とにかく軽量化のため左手に持っているキャップや、着ているゴアテックスのブルゾン、長距離歩きに向かなかった写真で履いているシューズも、わずか1kgくらいだが宅急便で家に送り返した。かみさんは徳島土産でも入っているかと期待したそうだ)

一番札所《霊山寺の納経印》ご本尊は釈迦如来でご真言は「のうまくさんまんだ ぼだなんばく」

札所を出てすぐ前の撫養街道を右に、約1.8km歩いて二番札所極楽寺へと歩く。

緊張感からか、あまり道中をおぼえていない

二番札所《極楽寺の納経印》ご本尊は阿弥陀如来、ご真言は「おんあみりた ていせいからうん」

二番札所から約2・6km歩いて、三番札所金泉寺へ。

ご本尊は一番と同じ釈迦如来で、ご真言も同じ「のうまくさんまんだ ぼだなんばく」

三番札所の納経印。

四番札所に向かって歩いていると、人ひとりしか通れない遍路道に入る。

途中、結願を遂げられなかった人たちを、地元の人が手厚く葬った遍路墓が並ぶ。

静かに頭を下げて通り過ぎる。

遍路道すぐそばのお家のワンちゃんに、ものすごい剣幕で吠えたてられる。

多分ここを通った多くの遍路さんが経験しているでしょう。

四番札所《大日寺》の納経印、ご本尊は大日如来で、ご真言は「おんあびらうんけん ばざらだとばん」

ここからさらに2km歩いて、大きな銀杏の木が迎えてくれる五番札所《地蔵寺》へ。

ご本尊は《地蔵菩薩》で、ご真言は「おんかかかび さんまえいそわか」

五番札所の納経印

歩き初日だし、半日だとこの辺りまでが精一杯。

実は、ここに来るまでの間、疲れて田んぼの畔に座り込み「このまま歩けるのだろうか・・・・」と、考え込んでしまいました。

ということで、地蔵寺前の《森本屋》かもう少し県道を歩いて《寿屋食堂》、まだ頑張れる人は6番札所《安楽寺宿坊》に泊まるといいでしょう。

私は寿食堂に泊まりましたが、鶏肉が食べられない私は鴨鍋にちょっと・・・・・。

それぞれの重さを測っては、5kg未満になるように考えた。

これに、一番大切なな遍路用品やお賽銭だけでも1kgはあり、飲み物は別で5kgははるかに越えている。

遍路本を見ていると、下のような輪袈裟と二重になった真言宗の数珠を用意と書いてあるが、私の家は浄土真宗なので、わざわざ遍路用に買っても、回り終えて粗末にしてはいけないので、浄土真宗の御式章と数珠で廻りました(みなさんはどうしているのでしょうか?)。

浄土真宗の御式章と数珠。

広島新幹線駅バス乗り場から徳島行きの高速バスに乗ったが、鳴門西BAで降りるとわざわざ徳島駅まで行って、列車に乗り換えるよりはるかに一番霊山寺に一番近い。

降りたところに坂東タクシーの看板があるので、電話して迎えに来てもらった。

一番札所にお参りして。

(このあと三日目には、とにかく軽量化のため左手に持っているキャップや、着ているゴアテックスのブルゾン、長距離歩きに向かなかった写真で履いているシューズも、わずか1kgくらいだが宅急便で家に送り返した。かみさんは徳島土産でも入っているかと期待したそうだ)

一番札所《霊山寺の納経印》ご本尊は釈迦如来でご真言は「のうまくさんまんだ ぼだなんばく」

札所を出てすぐ前の撫養街道を右に、約1.8km歩いて二番札所極楽寺へと歩く。

緊張感からか、あまり道中をおぼえていない

二番札所《極楽寺の納経印》ご本尊は阿弥陀如来、ご真言は「おんあみりた ていせいからうん」

二番札所から約2・6km歩いて、三番札所金泉寺へ。

ご本尊は一番と同じ釈迦如来で、ご真言も同じ「のうまくさんまんだ ぼだなんばく」

三番札所の納経印。

四番札所に向かって歩いていると、人ひとりしか通れない遍路道に入る。

途中、結願を遂げられなかった人たちを、地元の人が手厚く葬った遍路墓が並ぶ。

静かに頭を下げて通り過ぎる。

遍路道すぐそばのお家のワンちゃんに、ものすごい剣幕で吠えたてられる。

多分ここを通った多くの遍路さんが経験しているでしょう。

四番札所《大日寺》の納経印、ご本尊は大日如来で、ご真言は「おんあびらうんけん ばざらだとばん」

ここからさらに2km歩いて、大きな銀杏の木が迎えてくれる五番札所《地蔵寺》へ。

ご本尊は《地蔵菩薩》で、ご真言は「おんかかかび さんまえいそわか」

五番札所の納経印

歩き初日だし、半日だとこの辺りまでが精一杯。

実は、ここに来るまでの間、疲れて田んぼの畔に座り込み「このまま歩けるのだろうか・・・・」と、考え込んでしまいました。

ということで、地蔵寺前の《森本屋》かもう少し県道を歩いて《寿屋食堂》、まだ頑張れる人は6番札所《安楽寺宿坊》に泊まるといいでしょう。

私は寿食堂に泊まりましたが、鶏肉が食べられない私は鴨鍋にちょっと・・・・・。

歩きお遍路は、日数的(40数日)にも予算的(日数×8~9,000円)にも、なにより体力的にも一般的ではありません。

そこで、一週間から10日あれば充分回れる車お遍路のご紹介。

お住まいから《瀬戸大橋》あるいは《しまなみ海道》を渡って高知まで。

土佐国分寺さんで、墨書された白衣を購入し、門前の遍路用品店で必要最低限(収め札・納経帳)の用品を。

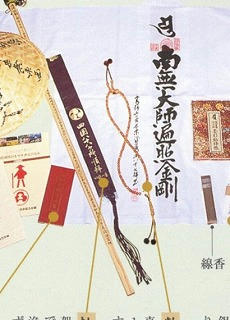

金剛杖・笠・さんや袋はお好みのモノを、数珠や輪袈裟・線香・ろうそくは持参して。

(第29番札所 国分寺)

(印刷ではない、墨書された土佐国分寺の白衣)

2024年は、《逆打ち》するといい、と言われているので、ハンドルを左に切って第28番大日寺へ。

太平洋を右に見ながら、安芸市や奈半利を過ぎ、途中安芸市でしらす丼を食べたり、吉良の古い町並みの水切り瓦の建物を眺めながら、神峯寺、金剛頂寺を打ち(札所を廻ることを打つと言う)、室戸市の25番津照寺、最御崎寺を・・・・・・・・。

(楼門が印象的な津照寺)

一泊目は徳島県海陽町の《海山荘》か、23番薬王寺の先、美波町の《明山荘》で宿泊して海鮮料理を堪能。

そこで、一週間から10日あれば充分回れる車お遍路のご紹介。

お住まいから《瀬戸大橋》あるいは《しまなみ海道》を渡って高知まで。

土佐国分寺さんで、墨書された白衣を購入し、門前の遍路用品店で必要最低限(収め札・納経帳)の用品を。

金剛杖・笠・さんや袋はお好みのモノを、数珠や輪袈裟・線香・ろうそくは持参して。

(第29番札所 国分寺)

(印刷ではない、墨書された土佐国分寺の白衣)

2024年は、《逆打ち》するといい、と言われているので、ハンドルを左に切って第28番大日寺へ。

太平洋を右に見ながら、安芸市や奈半利を過ぎ、途中安芸市でしらす丼を食べたり、吉良の古い町並みの水切り瓦の建物を眺めながら、神峯寺、金剛頂寺を打ち(札所を廻ることを打つと言う)、室戸市の25番津照寺、最御崎寺を・・・・・・・・。

(楼門が印象的な津照寺)

一泊目は徳島県海陽町の《海山荘》か、23番薬王寺の先、美波町の《明山荘》で宿泊して海鮮料理を堪能。

このブログを観ていただいている方々の中で、ほんのちょっぴりでも興味を持たれた方の参考になれば・・・・・・と。

昔は、第75番札所善通寺(弘法大師が生まれた地)から打ち始めることが多かったとか、関西からの船便だと第16番札所井戸寺から打ち始めることが多かったとのこと。

現在でも、自分の都合の良い(例えば広島からだと愛媛県今治市から)ところから打ち始めるといいのだが、敢えて一番の札所霊山寺から・・・・・という方に。

一番札所へのアクセスが便利な場所として、各地からの高速バスが停まる《鳴門西BS》が大変便利

鳴門西BSを出たところにある看板には《坂東タクシー》の電話番号が書いてあるので、お願いすると運が良ければ10分も掛からないで霊山寺に行き着ける。

霊山寺には、いろんな遍路用品が揃っているが、白衣はこだわるならあらかじめ第29番札所土佐国分寺さんにお願いすれば、印刷ではなく墨書の白衣で廻ることができる

その他の納経帳・収め札・笠・さんや袋(ずたぶくろ)・札はさみ(収め札を入れる)・般若心経教本などを買いそろえて・・・・・。

輪袈裟や数珠は家にあるもので。

私は、線香やろうそくもあらかじめ用意して行った。

金剛杖だが、杖の頭にに被せてあるものが気に入ったら、そこで買って行けばいいが、あまり気に入らなかったら、途中何ヶ所も札所の前にある遍路用品店で選ぶと後悔しない・・・・。

各自の在所から高速バスで来た場合、初日は半日しかないので宿泊は第5番地蔵寺前の《御宿森本屋》、5番と6番の中間にある《寿食堂》、しっかり歩いて第6番安楽寺の宿坊か、7番十楽寺の宿坊に。

二日目は、6番安楽寺~7番十楽寺~8番熊谷寺~9番法輪寺~10番切幡寺~11番藤井寺まで歩いて、翌日の遍路ころがしへの挑戦に備えて。

宿は、《旅館吉野》が一番近いが、他には《民宿富士》、《さくら旅館》など。

翌日、焼山寺バス停近くにある、民宿《お宿すだち庵》に泊まるなら、旅館吉野まで重いリュックを取りに来てくれ、代わりに小さなリュックを貸してくれる。

確かに遍路ころがしを小さなリュックで歩くのは楽だが、速い人だとすだち庵には昼過ぎに着いてしまい、チエックイン時間までずいぶんと時間つぶしをするような・・・・

(遍路ころがしは速足5時間、並足6時間、弱足8時間と言われるので、遅い人には便利)

それに、朝食は狭い4~5人掛けの部屋でハムエッグとトーストのみのメニューで、客が多いと交代を急かされてしまう。

私は遍路ころがしを4時間と50数分で登ったので、次に行くとしたらもう少し先の《神山温泉ホテル》か、《植村旅館》まで行くつもり。

昔は、第75番札所善通寺(弘法大師が生まれた地)から打ち始めることが多かったとか、関西からの船便だと第16番札所井戸寺から打ち始めることが多かったとのこと。

現在でも、自分の都合の良い(例えば広島からだと愛媛県今治市から)ところから打ち始めるといいのだが、敢えて一番の札所霊山寺から・・・・・という方に。

一番札所へのアクセスが便利な場所として、各地からの高速バスが停まる《鳴門西BS》が大変便利

鳴門西BSを出たところにある看板には《坂東タクシー》の電話番号が書いてあるので、お願いすると運が良ければ10分も掛からないで霊山寺に行き着ける。

霊山寺には、いろんな遍路用品が揃っているが、白衣はこだわるならあらかじめ第29番札所土佐国分寺さんにお願いすれば、印刷ではなく墨書の白衣で廻ることができる

その他の納経帳・収め札・笠・さんや袋(ずたぶくろ)・札はさみ(収め札を入れる)・般若心経教本などを買いそろえて・・・・・。

輪袈裟や数珠は家にあるもので。

私は、線香やろうそくもあらかじめ用意して行った。

金剛杖だが、杖の頭にに被せてあるものが気に入ったら、そこで買って行けばいいが、あまり気に入らなかったら、途中何ヶ所も札所の前にある遍路用品店で選ぶと後悔しない・・・・。

各自の在所から高速バスで来た場合、初日は半日しかないので宿泊は第5番地蔵寺前の《御宿森本屋》、5番と6番の中間にある《寿食堂》、しっかり歩いて第6番安楽寺の宿坊か、7番十楽寺の宿坊に。

二日目は、6番安楽寺~7番十楽寺~8番熊谷寺~9番法輪寺~10番切幡寺~11番藤井寺まで歩いて、翌日の遍路ころがしへの挑戦に備えて。

宿は、《旅館吉野》が一番近いが、他には《民宿富士》、《さくら旅館》など。

翌日、焼山寺バス停近くにある、民宿《お宿すだち庵》に泊まるなら、旅館吉野まで重いリュックを取りに来てくれ、代わりに小さなリュックを貸してくれる。

確かに遍路ころがしを小さなリュックで歩くのは楽だが、速い人だとすだち庵には昼過ぎに着いてしまい、チエックイン時間までずいぶんと時間つぶしをするような・・・・

(遍路ころがしは速足5時間、並足6時間、弱足8時間と言われるので、遅い人には便利)

それに、朝食は狭い4~5人掛けの部屋でハムエッグとトーストのみのメニューで、客が多いと交代を急かされてしまう。

私は遍路ころがしを4時間と50数分で登ったので、次に行くとしたらもう少し先の《神山温泉ホテル》か、《植村旅館》まで行くつもり。

春遍路の折、34番種間寺から40番観自在寺まで、付かず離れずほとんど同じような行程で歩いていた、三重県から来たと言う40代後半の人がいた。

私の首から掛けている浄土真宗の《御式章》と、手にしている数珠を見て、「それでも良かったんですか?ウチも浄土真宗だけど、遍路の場合は真言宗の《輪袈裟》と二重になった数珠を持たなければいけないのか?と思って」と。

私は「これではいけないと言われたら、その札所にはお詣りだけして、納経印をもらわずにおきます」と答えました。

私は四国八十八か所を歩いてはいるが真言宗に帰依したわけではないので、遍路を廻り終えたらそれらを使用することはまず無いため、粗末にしてはいけないのでご先祖から続く浄土真宗本願寺のものを持参したわけ。

(私がずっと使用している、浄土真宗本願寺派の御式章と数珠、数珠は西本願寺門前の《あすか六字堂》で買った、星月菩提樹のモノにこだわった)

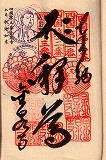

遍路用品、ほとんどの人が一番札所にある会館で買いそろえていて、下の写真のような輪袈裟と言われる首から掛けるものと、すり合わせて使う二重になる数珠が売られている。

。

もう一つ、白衣だが袖なしタイプと袖のあるタイプが売られている。

出会った約半数の人は袖なしを着用していた。

袖のある方が正式、と言う人もいるが、そもそもお遍路が白衣を着るようになったのは新しい時代で、江戸時代や明治には白衣ではなく、それぞれ自由に着ていたと文献にある。

とは言え、現代では白衣を着てお詣りしている人がほとんどだし、お遍路だと認識してもらうには白衣は目印にもなる(道を間違えていたら、親切に教えてくださる)。

その白衣の背中には《南無大師遍照金剛》の文字と、弥勒菩薩を表す梵字と朱印が押されていて、ほとんどの人は一番札所などで大量に売られている印刷されたものを着用。

こだわる私は、29番札所の土佐国分寺さんで墨書された白衣を着用している。

(右が、遍路用の白衣)

墨書の方がいい!と思われた方は、土佐国分寺にお問い合わせを。

郵送などもしていただけるのでは、一つでもこだわってみましょう。

金剛杖に被せてある布もいろんな生地や柄があり、最近はけばけばしい色の物が多いような・・・・・じっくり選んでみたいもの。

笠に書かれた文字も、書体の良いものや、?って思うような文字もあり、自分の好みの書体の笠を選びましょう(上の写真の笠の文字、書体があまり好きではないので買い替えました)。

私の首から掛けている浄土真宗の《御式章》と、手にしている数珠を見て、「それでも良かったんですか?ウチも浄土真宗だけど、遍路の場合は真言宗の《輪袈裟》と二重になった数珠を持たなければいけないのか?と思って」と。

私は「これではいけないと言われたら、その札所にはお詣りだけして、納経印をもらわずにおきます」と答えました。

私は四国八十八か所を歩いてはいるが真言宗に帰依したわけではないので、遍路を廻り終えたらそれらを使用することはまず無いため、粗末にしてはいけないのでご先祖から続く浄土真宗本願寺のものを持参したわけ。

(私がずっと使用している、浄土真宗本願寺派の御式章と数珠、数珠は西本願寺門前の《あすか六字堂》で買った、星月菩提樹のモノにこだわった)

遍路用品、ほとんどの人が一番札所にある会館で買いそろえていて、下の写真のような輪袈裟と言われる首から掛けるものと、すり合わせて使う二重になる数珠が売られている。

。

もう一つ、白衣だが袖なしタイプと袖のあるタイプが売られている。

出会った約半数の人は袖なしを着用していた。

袖のある方が正式、と言う人もいるが、そもそもお遍路が白衣を着るようになったのは新しい時代で、江戸時代や明治には白衣ではなく、それぞれ自由に着ていたと文献にある。

とは言え、現代では白衣を着てお詣りしている人がほとんどだし、お遍路だと認識してもらうには白衣は目印にもなる(道を間違えていたら、親切に教えてくださる)。

その白衣の背中には《南無大師遍照金剛》の文字と、弥勒菩薩を表す梵字と朱印が押されていて、ほとんどの人は一番札所などで大量に売られている印刷されたものを着用。

こだわる私は、29番札所の土佐国分寺さんで墨書された白衣を着用している。

(右が、遍路用の白衣)

墨書の方がいい!と思われた方は、土佐国分寺にお問い合わせを。

郵送などもしていただけるのでは、一つでもこだわってみましょう。

金剛杖に被せてある布もいろんな生地や柄があり、最近はけばけばしい色の物が多いような・・・・・じっくり選んでみたいもの。

笠に書かれた文字も、書体の良いものや、?って思うような文字もあり、自分の好みの書体の笠を選びましょう(上の写真の笠の文字、書体があまり好きではないので買い替えました)。