明友から、次のメールが届きました。

あちこちから桜の便りが聞かれる季節になりました。当地で私の好きな桜の名所は名古屋から北へ10km、岩倉市五条川の「桜」です。川の両岸から垂れ下がるソメイヨシノは圧巻です。

今年の見ごろは4/6.頃。

東京勤務時代の仲間(当時は20代の女性職員)3人がこれを見たいと言って、4/6に名古屋へやってきます。

日本酒にツマミ(宇和島のじゃこ天、かまぼこ、岐阜のハム)をクーラーに入れ、現地を案内します。

うらやましい・・・・。

私のサラリーマン時代に交流があった自社の女性スタッフ、親会社の女性スタッフの数、人後に落ちない自信はあったが、こんな話は一度も無い・・・・・・・・。

考えてみるに当時私の立場を利用して、フルに知恵を絞ってフォローした娘ほど、年賀状も3~4年で途切れたような。

これも他人を恨むでもなく、人徳の無さがなせるわざ。

(サラリーマン現役時代、疑似モテモテ写真)

ただ、今でも京都大学、山口大学、青山学院出3人の女性営業ウーマンは、今でも年賀状のやり取りをしているのが幸いと思うことにしょう・・・・・・。

(呼びかければ、みんな琴ヶ浜まで来てくれた娘たちだが)

10月31日の京王線電車内刺傷、放火事件、そして先日の九州新幹線車内のボヤ騒ぎ。

何年か前の秋葉原の事件もそうだが、容疑者たちの(秋葉原は死刑囚)動機の一つに「仕事がうまくいかない」というのがある。

以前もご紹介した竹内政明著の《名言手帳》、6章61にこうある。

《やり甲斐が無いと嘆く前に》

世の中、やり甲斐がぎっしりつまった仕事なんて、百万に一つよ。

公平な職場なんてものもありゃあしねえ。

大半は意味のねぇ苦労や、やり甲斐のねえポスト、自分には不向きの

仕事なんてもんでいっぱいなんだ。

だからといって、次々やめてりゃあ、

一生やめて歩かなきゃならねえ。

と、山田太一氏の脚本によるテレビドラマ《ふぞろいの林檎たち》第2シリーズに出てくる一コマ。

この当時に比べれば、パワハラなどとの声が上がり、労働環境などはずいぶん見直されては(一部では?かな)いるとは思いますが。

また、この6章61の文末に、朝日文芸文庫《現代百人一首》に歌人の石田広呂志氏の一首が。

『(職業に 貴賤はあらず)と 嘘を言うな 耐えて苦しみて 吾は働く』

とある。

そう思うか、こう思うかは知らないけど、世の中の多くの人は苦しみや辛さの向こうにある楽しみを求めて今日も笑顔で働いている・・・・・・・と私は思う。

私の場合は、能力のあるかないかはともかく、自分の仕事の遅延で次の人の仕事に迷惑を掛けないよう心掛け、それをやりがいに頑張った。

たった一度だけ、家族が寝静まったころ、私を引き上げてくださった、東京に転勤になった役員に悔し泣きをしながら相談の電話をしただけで、幸いにもサラリーマン時代を終えられた、一緒に仕事をしてくださった多くの周りの人に感謝しながら・・・・・・。

そのころを思い出し、河島英五の《時代遅れ》を、お風呂に入ったら今でも毎日口ずさんでいる(せっかちの私は、烏の行水なので、石原裕次郎の《我が人生に悔いはなし》と2曲歌うまでお湯に浸かることにしている)。

お世話になった東京の役員、後日談はいずれ・・・・・。

何年か前の秋葉原の事件もそうだが、容疑者たちの(秋葉原は死刑囚)動機の一つに「仕事がうまくいかない」というのがある。

以前もご紹介した竹内政明著の《名言手帳》、6章61にこうある。

《やり甲斐が無いと嘆く前に》

世の中、やり甲斐がぎっしりつまった仕事なんて、百万に一つよ。

公平な職場なんてものもありゃあしねえ。

大半は意味のねぇ苦労や、やり甲斐のねえポスト、自分には不向きの

仕事なんてもんでいっぱいなんだ。

だからといって、次々やめてりゃあ、

一生やめて歩かなきゃならねえ。

と、山田太一氏の脚本によるテレビドラマ《ふぞろいの林檎たち》第2シリーズに出てくる一コマ。

この当時に比べれば、パワハラなどとの声が上がり、労働環境などはずいぶん見直されては(一部では?かな)いるとは思いますが。

また、この6章61の文末に、朝日文芸文庫《現代百人一首》に歌人の石田広呂志氏の一首が。

『(職業に 貴賤はあらず)と 嘘を言うな 耐えて苦しみて 吾は働く』

とある。

そう思うか、こう思うかは知らないけど、世の中の多くの人は苦しみや辛さの向こうにある楽しみを求めて今日も笑顔で働いている・・・・・・・と私は思う。

私の場合は、能力のあるかないかはともかく、自分の仕事の遅延で次の人の仕事に迷惑を掛けないよう心掛け、それをやりがいに頑張った。

たった一度だけ、家族が寝静まったころ、私を引き上げてくださった、東京に転勤になった役員に悔し泣きをしながら相談の電話をしただけで、幸いにもサラリーマン時代を終えられた、一緒に仕事をしてくださった多くの周りの人に感謝しながら・・・・・・。

そのころを思い出し、河島英五の《時代遅れ》を、お風呂に入ったら今でも毎日口ずさんでいる(せっかちの私は、烏の行水なので、石原裕次郎の《我が人生に悔いはなし》と2曲歌うまでお湯に浸かることにしている)。

お世話になった東京の役員、後日談はいずれ・・・・・。

佐藤一斉、美濃岩村藩の家老の次男、1772年~1859年。

1841年、門弟三千人と言われる《昌平黌》の教授となる。

当時の昌平黌には佐久間象山、山田方谷、渡辺崋山らがいて、吉田松陰、西郷隆盛などに大きな影響を与えていると言われている。

その佐藤一斉の言葉が、1月1日から12月31日まで、「一日一言」として紹介されている。

その5月30日の言葉に、《人情は水の如し》とある

「人情は水の如し、之をして平波穏流(へいはおんりゅう)の如くならしむるを得たりと為す。若し然らずして、之を激し之を塞がば、忽ち狂瀾怒涛を起こさん。懼れざるべけんや」

解説には、「人情はあたかも水のようなものである。そのため、これを静かな波や流れのようにさせるのが、最も的を射たやり方である。もしそうせずにこれを怒らせたり塞ぎ止めたりしたならば、忽ちのうちに荒れ狂う大波が巻き起こってしまう。懼(おそ)れ慎まなくてはならないことだ」とある。

人間付き合いというものは、水の流れと同じく簡単なようで実は複雑なものですね。

私も過去には、ちょっとした行き違いで交流を絶つに至った人が何人か・・・。(私は以前から言っていますが、相手から縁を切られることはあっても、よほどのことがない限り決してこちらから縁を切ることはありません)

私は相手から交流を絶たれたかな?と思う場合、一度は辞を低くして連絡をしてみることにしています、が決してへりくだるのではなく、これまでと同じように親しみをもった話しかけ方で。

そんな時、相手も口は一つずつだからお互い様だよな・・・・と思い直してくれればいいのですが・・・・・。

ただ、それまでの親しい交友を簡単に絶てる人は、たとえ元にもどっても、いずれまた同じようなことが生じたら音信不通になるかもしれませんね。

なので、返事が無ければそれを気に病むことはありません、それはそれでこちらも気持ちの切り替えができますからね。

《雨降って地固まる》とはなかなかいかないのが現実だと思います、皆さまの場合いかがでしょうか。

私は、その人たちが釣り教室のお手伝いなどに、ひょっこり笑顔で現れれば、何のわだかまりも無く従来通りのお付き合いをしますが・・・・・・。

ともあれ、一度は《友》として交わった人に、交流を絶たれるとは私もまだまだ人間が出来ていませんね・・・・・・。

本当の親友と言える人なら、少々のことではお互い縁は切れないのですが。

1841年、門弟三千人と言われる《昌平黌》の教授となる。

当時の昌平黌には佐久間象山、山田方谷、渡辺崋山らがいて、吉田松陰、西郷隆盛などに大きな影響を与えていると言われている。

その佐藤一斉の言葉が、1月1日から12月31日まで、「一日一言」として紹介されている。

その5月30日の言葉に、《人情は水の如し》とある

「人情は水の如し、之をして平波穏流(へいはおんりゅう)の如くならしむるを得たりと為す。若し然らずして、之を激し之を塞がば、忽ち狂瀾怒涛を起こさん。懼れざるべけんや」

解説には、「人情はあたかも水のようなものである。そのため、これを静かな波や流れのようにさせるのが、最も的を射たやり方である。もしそうせずにこれを怒らせたり塞ぎ止めたりしたならば、忽ちのうちに荒れ狂う大波が巻き起こってしまう。懼(おそ)れ慎まなくてはならないことだ」とある。

人間付き合いというものは、水の流れと同じく簡単なようで実は複雑なものですね。

私も過去には、ちょっとした行き違いで交流を絶つに至った人が何人か・・・。(私は以前から言っていますが、相手から縁を切られることはあっても、よほどのことがない限り決してこちらから縁を切ることはありません)

私は相手から交流を絶たれたかな?と思う場合、一度は辞を低くして連絡をしてみることにしています、が決してへりくだるのではなく、これまでと同じように親しみをもった話しかけ方で。

そんな時、相手も口は一つずつだからお互い様だよな・・・・と思い直してくれればいいのですが・・・・・。

ただ、それまでの親しい交友を簡単に絶てる人は、たとえ元にもどっても、いずれまた同じようなことが生じたら音信不通になるかもしれませんね。

なので、返事が無ければそれを気に病むことはありません、それはそれでこちらも気持ちの切り替えができますからね。

《雨降って地固まる》とはなかなかいかないのが現実だと思います、皆さまの場合いかがでしょうか。

私は、その人たちが釣り教室のお手伝いなどに、ひょっこり笑顔で現れれば、何のわだかまりも無く従来通りのお付き合いをしますが・・・・・・。

ともあれ、一度は《友》として交わった人に、交流を絶たれるとは私もまだまだ人間が出来ていませんね・・・・・・。

本当の親友と言える人なら、少々のことではお互い縁は切れないのですが。

少し古いお話にはなるが、10月5日付けの釣具新聞に、《Fショー大阪 代替案決定》とあり、「フィッシングショーOSAKA2022」はのリアルな開催することは中止とした。・・・・・・・・(中略)・・・・・、そのため代替案の検討が進められ・・・・・(略)・・・・・。

まずタイトルは《フィッシングショーOSAKA2022TVプラス(仮称)》とすることが決定した。

とある。

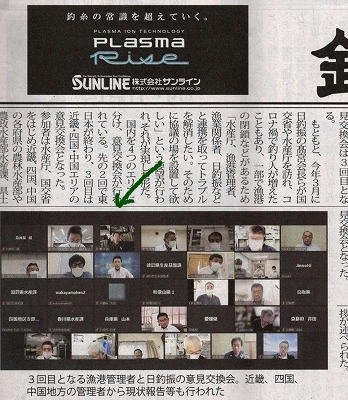

新聞一面左の記事は、日釣振と国交省や水産庁など行政との連携で漁港トラブル防止のリモート会議の様子が。

会議上、「釣り人が立ち入り禁止の柵を越えて、用具置き場の建物に入って道具を盗む」とか、「クルマエビの養殖場に入り込み、クルマエビを盗んでエサにしたりしている」と各県の漁港関係者から。

私は「私は釣り組織に入って50数年、釣りの師匠から(竿を持てば泥棒もお巡りさんも釣り人とみなされる)との言葉を思い出します。その人たちは明らかに刑法犯であり、釣り人と結び付けるのはおかしい。」

「全体的なマナーについては、マナーについて啓もうする釣り組織に入る人が少ないし、マナーについて語りかける釣り雑誌も、昨今のネットとやらに押しやられ廃刊になっている今、なかなかマナーや漁業法を教える機会が少ない」との意見を述べました。

ネットで発信されている皆さま、もっともっと今よりもっとマナーについて語り掛けましょう、あちこちで釣り場の締め出しを食う前に・・・・・・。

下の写真緑矢印が私です。

慣れないリモート会議とやらで、肩が凝ってやれませんでした

まずタイトルは《フィッシングショーOSAKA2022TVプラス(仮称)》とすることが決定した。

とある。

新聞一面左の記事は、日釣振と国交省や水産庁など行政との連携で漁港トラブル防止のリモート会議の様子が。

会議上、「釣り人が立ち入り禁止の柵を越えて、用具置き場の建物に入って道具を盗む」とか、「クルマエビの養殖場に入り込み、クルマエビを盗んでエサにしたりしている」と各県の漁港関係者から。

私は「私は釣り組織に入って50数年、釣りの師匠から(竿を持てば泥棒もお巡りさんも釣り人とみなされる)との言葉を思い出します。その人たちは明らかに刑法犯であり、釣り人と結び付けるのはおかしい。」

「全体的なマナーについては、マナーについて啓もうする釣り組織に入る人が少ないし、マナーについて語りかける釣り雑誌も、昨今のネットとやらに押しやられ廃刊になっている今、なかなかマナーや漁業法を教える機会が少ない」との意見を述べました。

ネットで発信されている皆さま、もっともっと今よりもっとマナーについて語り掛けましょう、あちこちで釣り場の締め出しを食う前に・・・・・・。

下の写真緑矢印が私です。

慣れないリモート会議とやらで、肩が凝ってやれませんでした

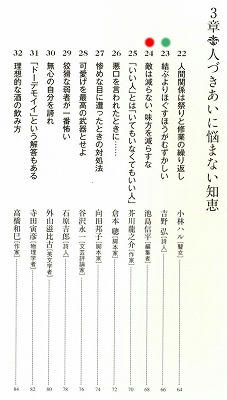

以前ご紹介した竹内政明氏の《名言手帳》の3章、『人づきあいに悩まない知恵』の23項に、詩人の吉野弘氏の言葉「結ぶより ほぐすほうがむずかしい」とあり、「小包の紐の結び目を ほぐしながら思ってみる・・・・結ぶときより、ほぐすとき 少し辛抱が要るようだと」書いている。

この《名言手帳》の著者、竹内政明氏が「結んではほぐし、また結び直す人づきあいの紐に取り巻かれて、人は生きている。吉野弘氏の言う、ほぐすときの少しの辛抱を忘れまい」と23項の文を結んでいる。

確かに、《結ぶ》ということに関しては友人とまでは行かなくとも、初めて釣り場で出会っただけでも、ラインなど(私はラインなどよぉしません、アナログ人間なんですが)付き合いを始めるのは簡単かも知れない。

が、一旦言葉の行き違いなどで、齟齬が生じた場合それをほぐすのは確かにむずかしい・・・・・・。

人間には、《琴線》というか触れてはいけない度合いはそれぞれが違う。

お互い大人げなかった・・・・・と打ち解けることもあれば、その人の琴線の度合いで譲れない場合もある。

その次の24項には、「敵は減らない、味方を減らすな」というのがあります。

文芸春秋の編集局長で後に社長になられた池島信平氏の言葉が紹介されています。

《人生てのは敵が千人で味方が千人なんです。敵の千人が減ることはぜったいない。とすれば味方の千人が減らないようにするしかないんですよ》と。

わたしのように、ボランティアで投げ釣り教室などに行く場合、お手伝いの方たちの協力は欠かせない。

もちろん、お手伝いの仲間だけではなく、自分自身人間として味方が減ることは避けなくてはいけないのだが・・・・・・・。

(令和元年の似島《初心者ファミリーフィッシング》の記念写真)

この《名言手帳》の著者、竹内政明氏が「結んではほぐし、また結び直す人づきあいの紐に取り巻かれて、人は生きている。吉野弘氏の言う、ほぐすときの少しの辛抱を忘れまい」と23項の文を結んでいる。

確かに、《結ぶ》ということに関しては友人とまでは行かなくとも、初めて釣り場で出会っただけでも、ラインなど(私はラインなどよぉしません、アナログ人間なんですが)付き合いを始めるのは簡単かも知れない。

が、一旦言葉の行き違いなどで、齟齬が生じた場合それをほぐすのは確かにむずかしい・・・・・・。

人間には、《琴線》というか触れてはいけない度合いはそれぞれが違う。

お互い大人げなかった・・・・・と打ち解けることもあれば、その人の琴線の度合いで譲れない場合もある。

その次の24項には、「敵は減らない、味方を減らすな」というのがあります。

文芸春秋の編集局長で後に社長になられた池島信平氏の言葉が紹介されています。

《人生てのは敵が千人で味方が千人なんです。敵の千人が減ることはぜったいない。とすれば味方の千人が減らないようにするしかないんですよ》と。

わたしのように、ボランティアで投げ釣り教室などに行く場合、お手伝いの方たちの協力は欠かせない。

もちろん、お手伝いの仲間だけではなく、自分自身人間として味方が減ることは避けなくてはいけないのだが・・・・・・・。

(令和元年の似島《初心者ファミリーフィッシング》の記念写真)